Frugaler Wohlstand – Schöpfungszeit

Frugaler Wohlstand vs. Wachstum: Ökosoziale Gerechtigkeit ist möglich. Wenn wir Rohstoffe wieder als Geschenke der Natur begreifen.

Von Johanna Di Blasi

Erschienen im Heft zur Schöpfungszeit 2025 von oeku. Kirchen für die Umwelt.

Wie schrecklich Hungern ist, vermittelte mir meine Grossmutter. Sie erlebte als Kind in Österreich zwischen den Kriegen und erneut als junge Mutter im Zweiten Weltkrieg dramatische Lebensmittelknappheit. Als Bäuerin erwirtschaftete sie zwar mehr als genug. Soldaten aber holten die Erträge zur Versorgung der Armee. «Wie war es zu hungern, Oma?», habe ich gefragt. «Du erleidest furchtbare Leibeskrämpfe und gerätst in Todesangst», sagte sie.

Die Traumatisierung durch Hunger und Krieg war noch bei der alten Frau spürbar. Oma war mittlerweile korpulent und bekannt für ihre schmackhaften und überaus fetten Krapfen. Auch überhäufte sie Kinder aus der ganzen Nachbarschaft mit Süssigkeiten. Vom Zuwenig versus Zuviel erzählt auch ein Märchen, über das ich mir als Kind regelrecht den Kopf zerbrochen habe: das Grimm-Märchen «Der süsse Brei». Die Frage liess mich nicht los: Wieso kann viel des Guten auch zu viel sein?

Zu viel des Guten

In der Märchenwelt beseitigt ein magisches Töpfchen ein für allemal den Hunger im Haus. Und nicht nur dort: Es kocht so eifrig, dass sogar Nachbarstrassen und schliesslich das gesamte Städtchen voll des süssen Breis sind. Herrlich, oder? Hätte ich die Wahl zwischen Hunger und Hirsebrei, würde ich wohl das Zweite wählen.

Das Grimm-Märchen wird in Umweltschützerkreisen gern zitiert. Es führt plastisch vor Augen, wie aus Überfluss Verstopfung resultiert und mahnt zum Masshalten. Modern gesprochen setzt die Geschichte auf der Konsumentenebene an: bei der Verantwortung des Individuums und seiner Neigung zu Überkonsum.

In der fortgeschrittenen Konsumgesellschaft haben wir nicht nur das Masshalten verlernt, sondern es verstösst gegen herrschende Wirtschaftsregeln. Suffizienz ist im System einer auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsweise nicht vorgesehen. Ein hinduistischer Mythos behandelt ebenfalls das Thema grossartiger Gabenfülle sowie deren Schattenseiten: «Samudra Manthan», die Geschichte vom «Quirlen des Milchozeans».

Das Quirlen des Ozeans

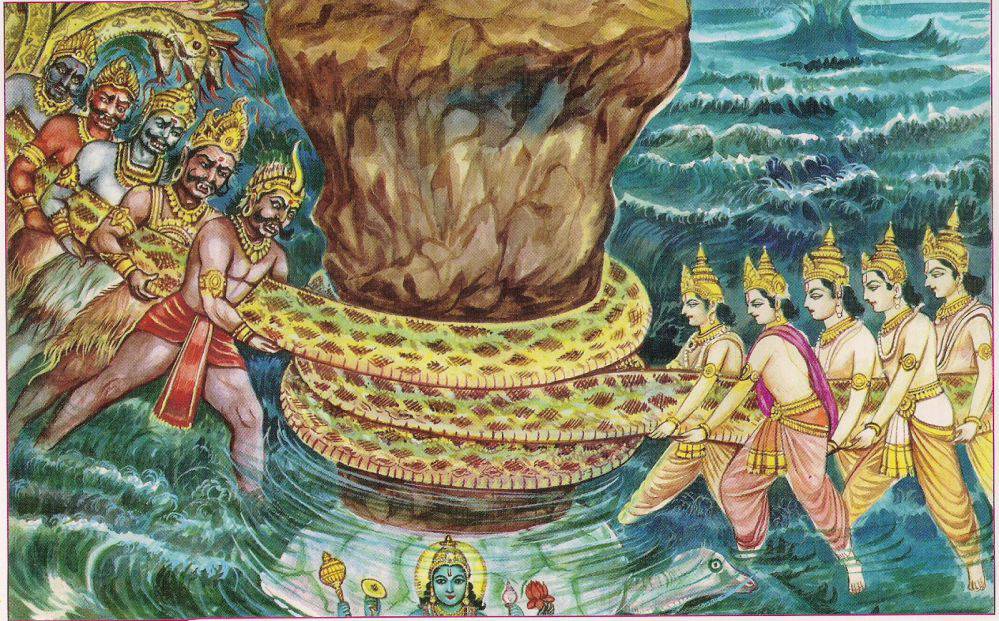

Der bei uns wenig bekannte, aber in Indien populäre Schöpfungsmythos zäumt das Pferd von der anderen Seite auf. Er setzt nicht bei Endverbrauchern, sondern auf der Ebene der Götter an. Einige von ihnen tun sich mit Dämonen zusammen, um durch kräftiges Rühren des Milchozeans grossartige Dinge, Gaben, Fähigkeiten und Wesen – wie den weissen Elefanten Airavata oder Lakshmi, die Göttin des Glückes – hervorzubringen.

Dazu winden sie gemeinsam die Schlange Vasuki um den kosmischen Berg Mandara und ziehen an beiden Enden wie an einem Seil. Das Unternehmen jedoch stockt. Erst als Vishnu sich in eine Riesenschildkröte verwandelt und den Berg anhebt, gelingt es, ein wahrhaft dickes Ding zu drehen.

Beim Quirlen entsteht, ähnlich wie bei der Buttererzeugung, ein Nebenprodukt: Hallahalla. Dies ist das gefährlichste Gift überhaupt. Es färbte den Ozean dunkel und droht den ganzen Kosmos zu vernichten. Es bedarf wiederum eines Gottes, um die globale Gefahr zu bannen.

Besondere Verantwortung der Schweiz

In der globalisierten Wirtschaft sind es supranationale Konzerne, die zu überaus mächtigen und marktbeherrschenden Akteuren geworden sind. Zur Machtkonzentration tritt «Vertikalisierung» hinzu: Einzelne Marktriesen beherrschen inzwischen die gesamte Kette von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis zur Vermarktung und können Bedingungen diktieren.

In der kakaoverarbeitenden Industrie kontrollieren heute drei Unternehmen (Barry Callebaut, Cargill und Olam) rund zwei Drittel des Weltmarktes. Die Orangensaftverarbeitung ist ebenfalls überwiegend in der Hand von drei Konzernen: Sucocitrico Cutrale, Citrosuco und Louis Dreyfus Company. (Quelle: Public Eye). Bis auf eine dieser sechs Firmen sind alle aus der Schweiz heraus tätig.

Als weltweit grösste Drehscheibe für Agrarrohstoffe kommt der Schweiz eine besondere soziale und ökologische Verantwortung zu. Sie wird dieser aber laut Kritiker:innen bislang kaum gerecht. Politiker:innen würden die Augen vor Menschenrechts- und Umweltverstössen im chronisch intransparenten Agro-Food-Sektor verschliessen, heisst es von NGOs.

Wir sehen heute eine Dynamik, bei der immenser Überfluss und Mangel gleichzeitig produziert werden. Der Drang nach immer mehr Konsum in «entwickelten Ländern» führt zu Ressourcenverschwendung und verschärfter Klimakrise, während der Druck auf Bauern und Bäuerinnen im Globalen Süden wächst.

Frugaler Wohlstand

Zu den Märchen der Gegenwart gehört die Erzählung vom «Grünen Wachstum». Hier wird suggeriert, dass das Wirtschaftswachstum weiter aufrechterhalten werden kann, sich Umweltprobleme technisch lösen lassen und sich niemand einschränken muss. Die Idee des Fortschritts-für-alle aber wurde unterdessen stillschweigend entsorgt und durch Nachhaltigkeitsziele ersetzt: «Sustainable Development Goals« (SDG).

Auch bei den SDG wird am Entwicklungsideal festgehalten, dass sich am Bruttoinlandprodukt (BIP) einer Nation misst. Politisch erstarkende Rechte und libertär-Konservative (Trump, Milei & Co.) fühlen sich indes und fast trotzig an keinerlei Auflagen gebunden.

Intellektuelle im Global South propagieren weiter den «Post-Development»-Ansatz und «Degroth». Ein wichtiger Stichwortgeber ist in dem Bereich auch der deutsche Soziologe und Theologe Wolfgang Sachs (siehe z.B. das Vorwort der Publikation «Pluriversum. Ein Lexikon des Guten Lebens für alle», zuerst 2019 in Indien erschienen, 2023 auch auf Deutsch). Sachs hat den Begriff «Frugaler Wohlstand» geprägt. Gemeint ist eine «Ökonomie des Genug». Diese fällt nicht durch «systematische Üppigkeit oder gar durch Vergeudung auf, sondern durch Realismus, nicht-materielle Vergnügungen und Einfachheit.»

Ein urchristlicher Denkansatz

Der erste lateinamerikanische Papst umreisst es in der Enzyklika «Laudato si'» so: «Wir wissen, dass das Verhältnis derer, die mehr und mehr konsumieren und zerstören, während andere noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde leben können, unvertretbar ist.» Darum sei die Stunde gekommen, in einigen Teilen der Welt «einen gewissen Wachstumsrückgang zu akzeptieren», damit in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden könne, unter Rücksichtnahme auf die Schöpfung.

Oder mit Jürgen Moltmann reformiert gesprochen: «Heute würde Calvin – nehme ich an – bei den Grünen sein. Er hat immer gesagt, der Heilige Geist ist auf die ganze Schöpfung schon ausgegossen und hält alles am Leben.» Calvin habe eine gerade für heute anschlussfähige Schöpfungslehre entwickelt. Ökosoziale Gerechtigkeit ist möglich, wenn wir Rohstoffe wieder als Geschenke der Natur begreifen, anstatt aggressivem Extraktivismus Vorschub zu leisten.

Das klingt schon im eingangs erwähnten Märchen an: Die alte Frau im Wald, die dem hungernden Kind das magische Töpfchen anvertraut, weiss bei dessen Auftauchen bereits um den Jammer. Die Frau ist niemand anderes als Mutter Natur. Sie ernährt ihre Kinder, solange sie kann.

Bildunterschrift: Götter und Dämonen drehen dicke Dinger und rühren das Weltmeer auf: Illustration zum hinduistischen Schöpfungsmythos «Samudra Manthan». Quelle: Wikipedia.